◆北極海航路

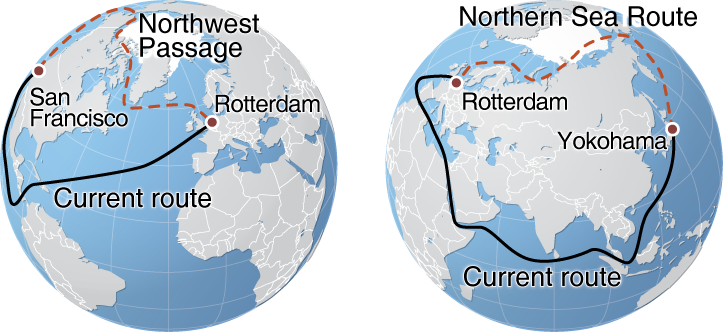

近 年,北極海の海氷の減少に関する報道などを目にする機会が増えている.またこれに関連して,北極海を通って太平洋と大西洋を結ぶ航路の可能性が論じられて いる.このような航路の発想は,実は航海時代まで遡る.当時の世界の中心であったヨーロッパから北へ向かった探検家たちは,現在のロシア沿岸を東へ,ある いはカナダ北方の島々の間を西へと航路を求めた.これの航路はそれぞれ,北東航路(North-East Passage: NEP)及び北西航路(North-West Passage: NWP)と呼ばれている(図1). 北西航路については商業航路としての本格的な利用には至っていないものの,北東航路はソ連体制下においてはソ連の国内物流の重要な一環を担っていた.その 後,ゴルバチョフ書記長による北極海開放演説を契機に,この航路が国際的に再認識されるようになり,北東航路よりもロシア名称の北極海航路(Northern Sea Route: NSR)という呼び方が今では一般的になっている.

図1: 北極海を通る航路

スエズ・パナマ運河の開通は,それまでの喜望峰廻り・マゼラン海峡経由の航海距離を大きく短縮し,世界の海上交通に革命的な変化をもたらした.しかし北極海を通る航路は,さらなる距離の短縮を可能にする(表 1).例えば横浜とハンブルグ間の距離は,北極海を通った場合,スエズ運河経由に比べて40%もの短縮される.このような航海距離の短縮による効果を定量的に求めた例として,大型コンテナ船において従来に比べて20%の 経費節減となるという試算結果がある.また,上記の運河の通航に関わる船の幅・喫水深などの制限が緩和されるほか,近年問題となっている海賊行為やテロな どの問題が解消されるという指摘もある.このような様々な利点にもかかわらず,北極海を通る航路は国際航路として本格的な利用にはまだ至ってはいない.そ の最大の問題点は環境の厳しさである.特に,年間を通して存在する海氷は,船舶にとって大きな脅威となる.氷に対する船体の補強が充分でない場合には船体 損傷を引き起こし(図2),氷を割り・押し退けて進むための強力な推進システムが無ければ氷の中で立ち往生することとなるのである.

表1:航海距離の比較(距離の単位:NM)| 従来航路 | 北極海経由 | |

| ロッテルダム-横浜 | 11,200(via Suez) | 6,500(via NSR) |

| ロッテルダム-シアトル | 8,000(via Panama) | 6,000(via NWP) |

しかし冒頭に紹介したように,ここ十数年の間に北極海の海氷量の減少が顕著となっている.2009年に実施された現地調査の結果を受けて,海氷研究の第一人者であるPeter

Wadhamsは,2030年

までに夏の北極海からは氷が消滅する可能性があると報告している.このような状況の中,北極海を通る航路が再び注目を浴びるようになってきた.ゴルバチョ

フ演説により鉄のカーテンとも呼ばれた政治的障壁が取り払われた北極海航路について,さらに海氷という自然の障壁の緩和の可能性も見え始めているためであ

る.また2009年,アメリカ地質調査所(US

Geological Survey: USGS)による北極圏のエネルギー資源量の評価結果が発表され,北極海に膨大な石油・ガス資源が手つかずに残っている可能性が示された.

こ

のような状況下,現在,北極海は各方面から熱い注目を浴びるホットな海になっている.ロシア,カナダ,デンマーク(グリーンランド)といった北極海に面し

た国々はもとより,韓国および中国においても,北極海についての調査・研究・技術開発が官民両面で活発に行われるようになった.中国,韓国では,北極海で

生産された石油・天然ガスを北極海航路経由で自国に輸送する可能性に大きな関心を示している.